本試験時に自分の力をピークを持っていくとはどういうことか?~資格試験におけるピーキング~

皆さん、こんにちは。

診断士発アメリカ行き★ストレート合格ナビゲーター「ぬまっち」です。

ニューヨークは暑くなったり、寒くなったりと気温変化が非常に激しい毎日です。

さて、今年度の一次試験まで残り3ヶ月を切りました。本日は一次試験直前期の過ごし方について、本試験時に自分の力をピークに持っていくにはどうすべきか、という観点でお伝えしたいと思います。

- ピーキング

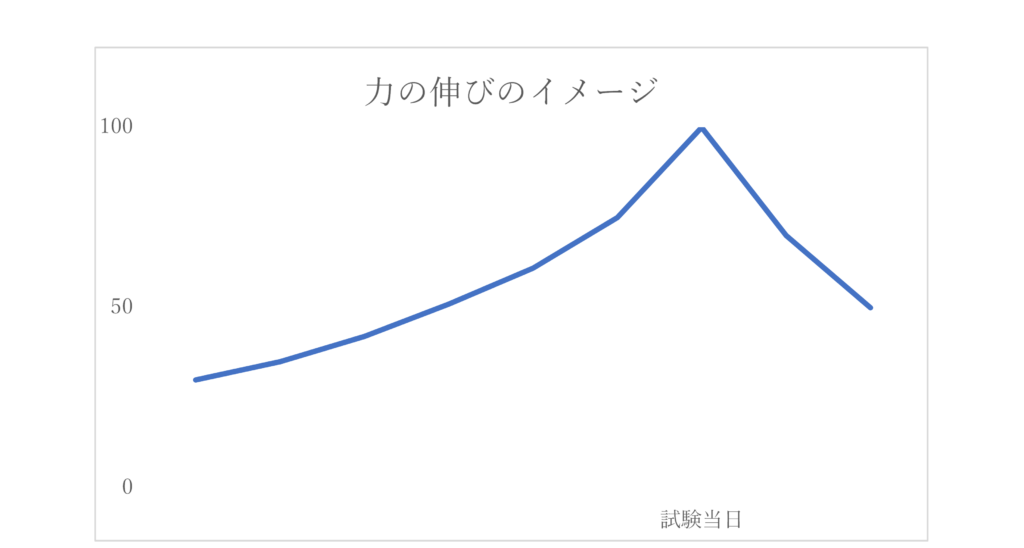

今年の一次試験に合格するためには、8月5日、6日の試験本番当日に自分のコンディションをピークの状態に持っていくこと(ピーキング)が必要です。そんなの当たり前でしょと思うかもしれませんが、中小企業診断士試験のように、多数の科目を学習する資格試験では、このピーキングがとても大事です。何となくではなく、意識してピークに持っていくことが必要なのです。

さて、この力の伸び方は科目ごとに異なります。覚えやすい科目、覚えにくい科目、と言われると何となくイメージできるでしょうか。

また、伸びるのとは逆に、一定勉強をサボると力は落ちていきますが、この力の落ち方も科目によって異なります。こちらは、忘れやすい科目、忘れにくい科目といったイメージですね。

直前期は、この科目ごとの力の伸び方・落ち方の特性を考慮して、試験本番にすべての科目の力がそれぞれほぼ100%(ピーク)となるように、調整していくことが大事です。

- 科目特性を考えると

力がつき安定して好成績を出せるようになるまで時間がかかるのが、理論系や手を動かす系の科目です。 具体的には、企業経営理論や財務・会計(財務)、経済学・経済政策(経済)です。企業経営理論は、各種理論のみならず、設問文の独特の言い回しに慣れるのにも時間がかかります。財務と経済は、テキストを読むだけでは力が定着しないので、手を動かして計算やグラフを書き体で解法を身につける必要があり、これも時間がかかります。しかし、一度身についた理論や解法は、体が反射的に覚えているので、忘れにくいといえます。

一方、経営情報システム(情報)や経営法務(法務)、中小企業経営・政策などのいわゆる暗記科目は、一定強引に頭に詰め込むことが可能ですが、少し勉強をしていないと忘れてしまうということがあります。ですから、暗記科目を今の時期に優先して頑張ってしまうと、6月や7月にピークを迎えてすっかり安心してしまい、それ以降他の科目に時間を割いてしまい、試験本番では忘れている項目だらけなんてことがあり得ます。これは非常にもったいないことです。

なお、運営管理は基本的には暗記科目ですが、図表や計算問題の難化傾向もあり、これらの領域に限っては、手を動かして慣れる必要があります。

- 自分の勉強時間を振り返ってみても

私も他のふぞろいメンバー同様、スマホに勉強時間管理アプリを入れて記録していたので、振り返ってみました。

すると、5月から6月は企業経営理論や財務、経済に自信が持てるようにこれらのアウトプット学習を優先させ、暗記科目については、机に向かって勉強する時間はあまり取ってなく、移動時間や隙間時間を利用してのインプットと答練の予復習程度でした。

7月から一次試験本番にかけては、体に鞭を打ち1日あたりのトータルの勉強時間を増やして、増やした分を暗記科目に充てるような形で勉強時間を配分していました。

- 後悔しないためにもピーキングの意識を

一次試験に合格できなかった人の中には、「あともう少しだけ財務に勉強時間が割ければ」とか「模試では成績が良かったのに、本番では忘れてしまっていた科目があった」と言われる方がいらっしゃいますが、これは科目特性を考慮したピーキングが出来なかったのかもしれません。

闇雲に勉強を進めるのではなく、経営、財務、経済をまずは完成させ、その後暗記科目にも本腰を入れることを意識して、5~6月を過ごしましょう。

- 最後にセミナーご案内

東京春セミナー(5月27日)は、おかげさまで満員に達しました。セミナー終了後の懇親会のみ空きがありますので、情報交換をしたい方はぜひご参加を。

東京春セミナー 申込はこちら

福岡初夏セミナー(6月4日)も好評につき定員を拡大して引き続き、参加受付中です。

福岡初夏セミナー 申込はこちら

明日はライフハックママ★2.5年生合格ナビゲーター「みゅー」の登場です。

いつもいろいろな勉強ツールを紹介してくれて、ありがたいですね。

それでは、また次回お会いしましょう。