データから見る「ふぞろいな試験対策」 直前に詰め込むならコレだ!〜事例Ⅱ編〜

皆さまお久しぶりです。

先日「実務補習」を終えたばかりのもろです!

前回のかんのりのブログでパスをもらったので、実務補習ってなんやねん?!ってことを簡単に説明させて頂きます(笑)

前提として、中小企業診断士登録をするためには、2次試験合後に企業診断の実務に15日以上従事する必要があります。

企業診断をするといっても、どうやってやればいいの…?と思ったそこのあなた!安心してください。

(一社)日本中小企業診断士協会連合会(10月1日より名称変更、旧:中小企業診断協会)が実習の場を用意してくれています。

そう、それが実務補習です。

この実務補習は1班あたり受講者6名以内で編成されます。

指導員の指導のもと、実際の企業に対して現場診断・調査、資料分析、および診断報告書の作成、報告会を行います。

初めて顔を合わせる受講者と協力しながら、経営戦略・マーケティング・製品開発・生産工程管理・人事労務・財務会計など様々な観点から対象企業への提言をまとめる必要があります。

様々なバックボーンを持つ受講者が集まりますので、自分が専門ではない分野についても課題抽出の考え方や提案手法が学べるため、個人的には非常に勉強になりました。

資格登録までの流れは、ふぞ16“けーたさん”のブログも参考に!

※注意※令和7年2月実施分からは5日間コースは一部地域を除いて廃止され、8日間コースと15日間コースに変更されます。

前置きが長くなりましたが、本題に入ります。

本日は、事例Ⅱの直前期対策について、ふぞろいメンバーへのアンケート結果を踏まえて語っていければと思います!

目次

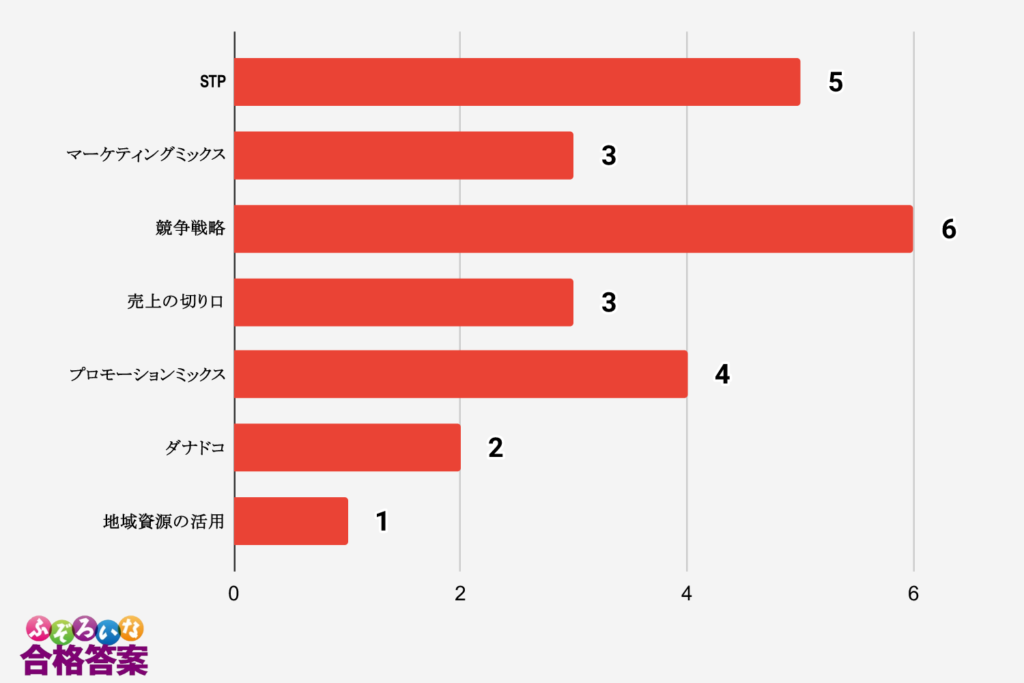

ふぞろい17メンバーが考える事例Ⅱの最重要論点とは?

<選択肢>

- 売上の切り口:客単価向上、客数増加

- 顧客の切り口:新規顧客、既存顧客

- 競争戦略:差別化、集中

- STP:セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング

- マーケティングミックス:プロダクト、プライス、プレース、プロモーション

- プロモーションミックス:DM活用、インターネット・SNS活用

- インターナルマーケティング:標準化、能力開発、モチベーション

- サービス業の特性:同時不可分性、非均一性、無形性

- その他回答

- ダナドコ(誰に、何を、どのように、効果)

- 地域資源の活用

アンケート結果は票が割れる形となりましたが、「競争戦略:差別化、集中」と「STP分析:セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング」を重要論点と考えるメンバーが多いようです。

一般的に経営資源が限られる中小企業では、他社と差別化できる強みに経営資源を集中させることが重要です。この考え方を念頭に「ダナドコ」のフレームワークを活用して事例Ⅱを攻略したメンバーも多いようです。因みに私もこのパターンで対応しました。

※「ダナドコ」については、ふぞ17に聞いてみた!事例Ⅱのポイント!のブログで解説しているので参考に!

そして、アンケート結果から個人的に注目したいのは「STP分析」です。

個人的にはこの論点をうまく活用できていなかったので、自身の反省の意味を込めてこれから詳しく見ていきたいと思います!

最重要論点「STP分析」とは?

既にご存知の方も多いかと思いますが、まずはSTP分析とは何かについて説明します。

「STP(エスティーピー)分析」とは、Segmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)という3つの英単語の頭文字から名付けられた分析方法で、マーケティングにおける代表的なフレームワークの1つです。

STP分析を行う際は、「セグメンテーション」で市場全体をセグメントに細分化し、「ターゲティング」でその中から狙うべきセグメントを定め、「ポジショニング」で競合他社との位置関係を決めるという流れで進めていくケースが多いです。

そして、各項目については以下の通り検討を進めます。

S:セグメンテーション

市場を顧客やニーズなどの共通項によって細分化するプロセスを指します。

「デモ・ジオ・サイコ」の切り口で整理することが有名です。

・デモ:デモグラフィック(人口統計的変数)

⇒顧客を年齢や年代、性別、家族構成等で分類する など

・ジオ:ジオグラフィック(地理的統計変数)

⇒顧客を住んでいる場所ごと(事例企業からの距離に応じて)に分類する など

・サイコ:サイコグラフィック(心理的変数)

⇒顧客のライフスタイルや好み、価値観等で分類する など

以上の点を踏まえつつ、細分化した市場が自社の強みを活かしやすい市場なのかを検討することが大切です。

T:ターゲティング

細分化された市場の中から、自社がターゲットに据える市場を選ぶプロセスを指します。

ターゲティングは、大まかに以下の3種類の手法が用いられることが多いです。

①セグメントを気にせず一律の商品・サービスを展開(無差別型)

②セグメントごとに商品・サービスを分ける(差別型)

③セグメントを絞って商品・サービスを投入(集中型)

経営資源が限られる中小企業では、競争戦略と同様に②や③の差別化や集中の観点から市場を選択するケースがほとんどです。逆に、①は資本力で勝る大企業に適していると考えられます。

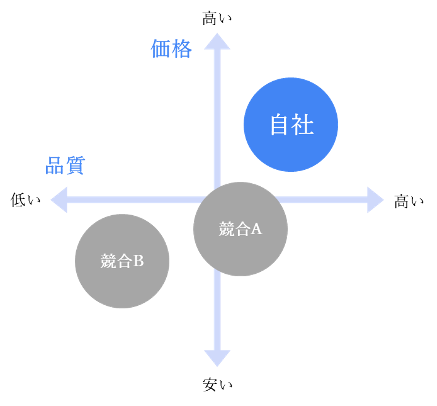

P:ポジショニング

ターゲティングにより選択した市場に関して、競合他社との関係から自社の立ち位置を決めるプロセスを指します。

競合他社の価格・品質・技術力やサービス力などを把握し、自社の商品・サービスと比較します。そして、どのような点で自社の商品・サービスに優位性があるのか(差別化できる要素は何か)を明確にします。

このプロセスでは、以下のようなポジショニングマップと呼ばれる、2軸のマトリクス図を作成すると頭の整理がしやすいと思います。

<価格と品質を軸にしたポジショニングマップの例>

STP分析の流れを説明させて頂きましたがいかがでしょうか。ここまでの話をまとめるとSTP分析を行うことには、以下のメリットがあると思います。

- 顧客やニーズを整理でき、ターゲットが明確になる。

- 自社の商品・サービスの強みを明確にでき、競合他社との差別化ポイントを把握できる。

特に事例Ⅱにおいては、「ターゲット」を見誤らないことが重要だと考えます。いかに素晴らしい答案を記載したとしても、出題者が求める「ターゲット」とは異なる市場や顧客への打ち手では得点を伸ばすことは難しいと思います。

長い与件文の情報を素早くかつ適切に整理するうえでSTP分析のフレームワークは非常に役立つと思いますので、皆さまも是非活用してみてください。

【ふぞ17流】事例Ⅱの大胆予想!

その他、頻出論点ではないけれど、これは見ておいたほうが良いかもしれないと野生の勘が言っているとふぞろい17メンバーが感じた論点についても聞いてみました。

出題されることを保証しているわけではないので、「当たったらラッキー!」な今年の占い感覚でチェックしてみてください。

「3C分析」は近年頻出。3つのCの分類方法はしっかりとマスターしよう。

令和5年度のサブスクには驚いたね。いずれは「AI活用」も出題されるかも。

今が旬の「インバウンドや食のブランド関連」が来るかも。

中小企業白書で言及されている「GX(グリーントランスフォーメーション)」も抑えるといいかも。

その他、サブスクと同様に「プライシング」の観点から回答を求められるケースを想定して、周辺知識を整理しておく方が良いとの意見もありました。

事例Ⅱは出題範囲が多岐にわたるため、予想が難しいところではありますが、日頃から世の中のトレンドにアンテナを張っておくことが重要だと思います。

私は「サブスク」って回答できなかった情報弱者です…(反面教師にしてください)

終わりに

明日は、事例Ⅲの最重要論点について、「よしかず」が解説してくれます!

個人的に事例Ⅲは得手不得手が分かれやすい事例だと思っています。

私も『工場で働いたことないのにイメージできん!』と最後の最後まで悩まされた事例なので、直前期にふぞろい17メンバーがどのように対策してきたのか興味津々です。

乞うご期待!