ふぞろいな1次試験勉強方法!たべちゃん編〜直前追い込みタイプ〜

みなさまお久しぶりです!たべちゃんです。(自己紹介)

大手予備校のTACに通学し、1.5年コース(1年目に3科目を受験するコース)で令和5年度に合格しました。いつもギリギリを攻めるタイプな私ですが、中小企業診断士試験も例外ではありません。1次試験に関しては科目数が少なく周囲の受験生よりも余裕があったにも関わらず、7月に受けた予備校の模試は合格ラインからマイナス70点でした。涙 今回の記事では、そんな私から直前期に取り込んだことをお伝えさせて頂きます。今点数が伸び悩んでいて「どうしよう!」と悩んでいる方に、少しでもお役に立つことができましたら幸いです。

目次

1次試験結果

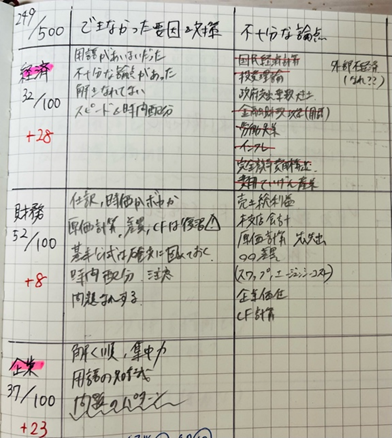

【合計点】322/500点(自己採点)

【経済学・経済政策】68/100点

【財務・会計】68/100点

【企業経営理論】66/100点

【運営管理】49/100点

【経営法務】免除

【経営情報システム】免除

【中小企業経営・政策】71/100点

運営管理なんとか踏ん張った!

アウトプット先行が点数UPの近道

この時期、基本的な論点が頭に入っていないと教科書や基礎問題集を1から読みたくなる衝動に駆られてしまいます。しかしこの時期それをやるのは御法度!過去問を解いて問題の構成やよく出る論点に慣れておくことが重要かなと思います。

〈おすすめ勉強法〉

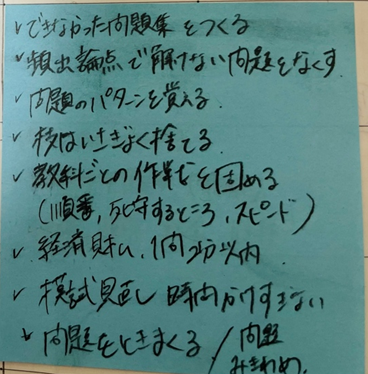

過去問を解き、「できなかった問題」を集めたノートを作る

→苦手論点の認識、克服による自信

科目ごとの戦い方(あくまで自己流です)

・経済学・経済政策:グラフの縦軸と横軸を意識。メインとなる論点(例えばIS-LM分析や流動性のわな、45度線など)と用語を覚える。統計時事問題や応用的な論点で得点するのは難しいので基本で点数を積み上げることを意識。(グラフを手書きで練習するとインプットしやすい)

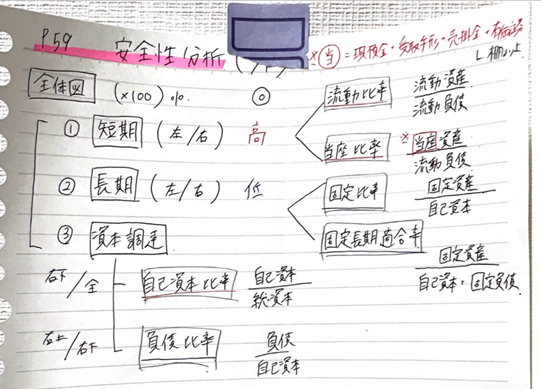

・財務:過去問の縦解き(年度ごと)と横解き(論点ごと)を実施。覚えられない公式は勉強机の前の壁に貼って毎日見てつぶやく。

・企業経営理論:そもそも高得点を狙わない。過去問を解く際、タイムマネジメントのために問題を解く順番を変える(労働関連法規→マーケティング→経営戦略→組織)、過去問の横解き(論点ごと)を重点的に実施。分からない用語と意味をノートに書き溜める。→過去問に慣れると「何となく怪しい文章だな」や「この用語何処かで見たことがあるな」と解像度が上がり選択肢が絞れるように!

・運営管理:難解な計算問題は解く順番を後ろにする。用語を覚えると得点できる問題に注力!

・中小企業経営・政策:後半の政策で高得点を狙う。中小企業基本法はどこを抜かれてもいいように音読を「ボイスメモ」に録音して繰り返し聞く。

※令和4年度に受験した法務、情報システムは記憶が曖昧のため割愛します…。またT A Cの最終講義にて配布される「最終講義レジュメ」には本当に助けられました。

戦略とモチベーション

最後まで絶対に諦めないこと!人並みですがこの想いを胸に机にかじりついていました。しかしながら、ただがむしゃらにやっても点数は伸びないので、「できていないことの分析」と残時間を加味した学習計画を立てていました。あとは有給休暇を効率的に取得しました!笑

※ipadを利用しつつ手書きも活用していた、半アナログ人間です。

終わりに

1次試験の1ヶ月前の模試では絶望的な状況でしたが、上記3つを意識し322点(5科目)で滑り込むことができました。ありがたや…。コツコツ学習が進んでいない方々もまだまだやれることはあります!全力で応援しています。

次回5/22(水)は困った時はいつでも助けてくれる、優しさの塊「ひろし」が担当します!どんな1次試験対策をしていたのか、お楽しみに!