勝手に経営分析 ~東京ディズニーランド編~

こんにちは!素敵な週末をお過ごしですか。事例Ⅳ分析チームのだいきです。

今日は一次試験「財務・会計」と二次試験「事例Ⅳ」に共通する論点、

経営分析について書きたいと思います。

「分析」と聞くと苦手意識を感じる方もいるかもしれません。

そんな方に向けて書いています。

経営分析って面白そうじゃん!

そう感じてもらえたらこの上ない喜びです。

好きこそ物の上手なれ

せっかく勉強するなら楽しんでやりましょう!

そのほうが覚えも早いですよ!

目次

経営分析とは

経営分析とは、平たく言うと経営指標を使った企業の課題発見ツールです。

過去の実績や同業他社との比較を通じて、収益性、安全性、効率性など

多面的に企業の良いところ、悪いところをみていきます。

これに企業の定性的な情報も絡めて、課題を探していく分析手法です。

経営指標は比率の計算なので、規模の違う会社同士でも比較が可能です。

一次試験「財務・会計」では経営指標の比率計算が問われます。

これはしっかり勉強しておけば得点源になります。

経営指標の求め方や考え方は、過去のふぞろいのブログでも紹介されていますので、

ぜひこちらをご覧になってみてください。

二次試験「事例Ⅳ」では、経営指標に加えて定性的な情報を加味した分析が問われます。

まさに経営分析ですね。

私も最初は難しそうだなと思っていましたが、やってみると案外そうでもないんです。

むしろ企業のことがより深く知れて面白いです。

今日はその面白さを少しでも感じてもらうために、

私の好きな企業を独断と偏見で勝手に経営分析してみようと思います。

(たいした分析はできませんので、それだけかよと思われた方、ご勘弁ください)

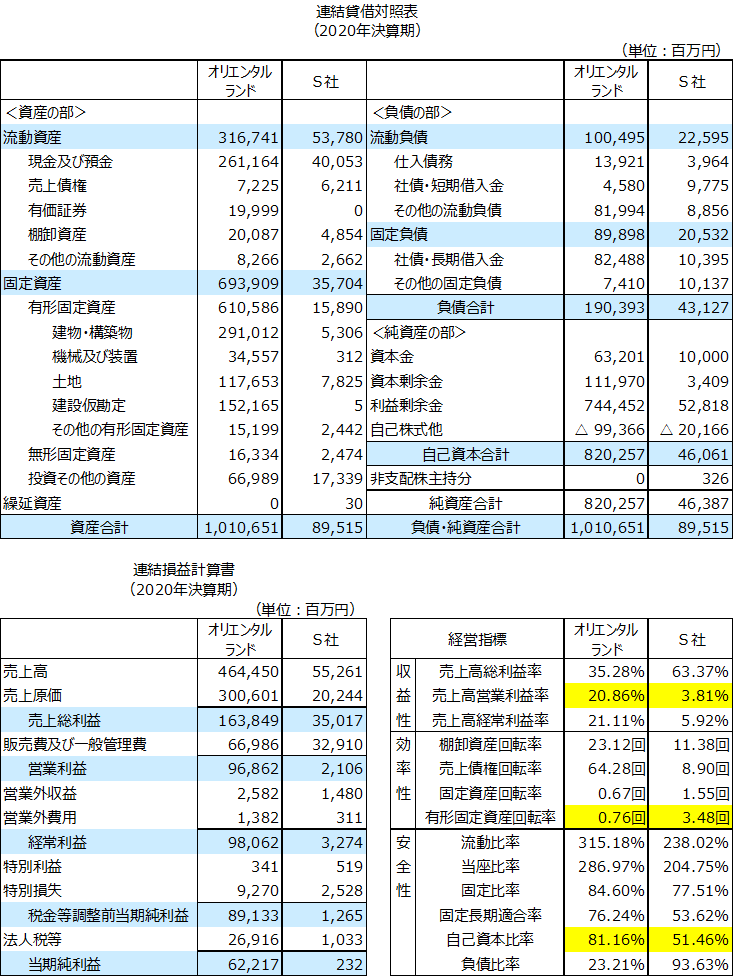

東京ディズニーランドの財務諸表

私は東京ディズニーランドが好きです。ディズニーシーも好きです。

地方在住ということもあり、年に1、2回程度しか行きませんが、行ったときはまさに夢のひととき。

今日はそんなディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドを勝手に経営分析させていただきます。

比較対象は、東京近郊の同業他社S社です。

(ちなみに関西の同業他社は非上場であったため財務諸表がみつかりませんでした)

2社の財務諸表と経営指標を並べた結果は以下の通りです。

なお、どちらも新型コロナウイルスの影響が直撃する前の2020年3月期の決算資料です。

本当に劣っているのか

もしオリエンタルランドの特徴的な経営指標を3つ挙げよと言われたら、私は次の3つを選びます。

【 優れている指標】

① 売上高営業利益率(収益性)

② 自己資本比率(安全性)

【劣っている指標】

③ 有形固定資産回転率(効率性)

まずは①売上高営業利益率。

S社の4%に対して、売上高の20%も利益が出ているってすごいことです。

なんでこんなに稼げるのでしょうか。

有価証券報告書(以下、有報)の定性情報によると、どうやら国内顧客の約9割はリピート客だそうです。

9割・・・どれだけの顧客がディズニーランドに魅了されているのでしょう。

たとえ高いお金を払っても、その魔法に魅せられて、ついひき寄せられてしまうんですね。

これがブランド力かと感じます。

次に②自己資本比率。

S社の50%に対して、80%が自己資本というのは驚異的です。

自己資本の内訳をみると、利益剰余金が群を抜いています。

自社で稼いできた利益の蓄積によって運営していると言っても過言ではありません。

最後に③有形固定資産回転率。

これだけはS社の3.5回転に対して、0.8回転と非常に低いです。

1回転を下回るということは、有形固定資産の金額が年間の売上高を超えているんです。

これは意外でした。

この背景には近年の大型設備投資があるのだと思います。

2019年 ディズニーシーの新アトラクション「ソアリン」

2020年 ディズニーランドの「美女と野獣」をテーマにした新エリア

そして現在進行形の「トイ・ストーリーホテル」と「ディズニーシーの新エリア」

有形固定資産が増えるわけです。そりゃ回転率も下がりますよ。

でもこれを一概に改善すべきところと考えるべきなのでしょうか。

有報の経営方針には次のように書かれています。

「事業の拡充を通じてリゾート全体の目的地としての価値を高め、

50年先、100年先もハピネスを届け続けることを目指してまいります」

この投資があるからこそ、顧客にとって常にキラキラした場所であり続けられる。

それが高い収益性を生み出し、強靭な財務体質を作りあげているのだと思います。

改善すべきどころか、私はもっと伸ばすべきところだと感じます。

夢がありますね。これからも応援し続けます。素敵な設備投資を期待しています。

自分の知っている企業で経営分析をやってみると、意外と知らないことが見えてきて面白いですよ。

まとめ

経営分析のポイントは「数字の背景を考える」ことだと思います。

なんでこの数字になっているのか?

この背景こそが定性的な情報であり、二次試験で問われていることではないかと思います。

そしてその背景に課題発見の種があるのではないでしょうか。

あくまで私の見解ですが、現実の世界では経営分析に絶対的な答えはないと思います。

何を課題と捉えるかは、みる人の視点によって変わると思うからです。

もちろん試験では答えが用意されていると思うので、

試験対策としてやり方やセオリーを覚えることは大切ですが、

それよりも自分なりに色んな視点で考える癖をつけることの方が大切じゃないかなと思います。

明日はさちのブログです。読むと勇気をもらえますので、みなさんお楽しみに!