ふぞ17流!事例Ⅳの勉強法!~CVP編~

皆さんこんにちは、事例Ⅳを担当しておりました「いっちー」です。(自己紹介はこちら)

私事ですが、最近息子が生まれまして、生活がガラリと変化しました。夜泣きによる睡眠不足と戦っています。

…さて、本題に入る前に重要なお知らせです!

2次試験直前期の情報収集にオススメ、

【<2次試験受験生 必聴!>ふぞ17秋セミナー】

が現在、予約受付中です。

「2次試験の直前期対策」などをふぞろい17メンバーの視点でご紹介するオンラインセミナーです。

ふぞ17秋セミナー開催のお知らせ

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

【ふぞ17秋セミナー開催決定!】

「直前期どう過ごしてた?」、「事例Ⅳの対策とは?」などのテーマをふぞろい17メンバーの視点でご紹介します。

加えて、少人数相談会で皆様の疑問にお答えします!

開催日時は10月5日(土)と6日(日)のいずれも19時開始です。

以下のURLで申込受付中です。皆様のご参加お待ちしております!

・10月5日(土)の詳細・お申込みは、こちら

・10月6日(日)の詳細・お申込みは、こちら

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

目次

ふぞろい17メンバーは事例Ⅳとどう向き合ったのか?

苦手だと答える受験生が圧倒的に多い事例Ⅳですが、ふぞろい17メンバーは実際どうだったのかについては、先日の「たく」のブログに掲載していますので、ぜひチェックしてみてください!

事例ⅣのCVP問題とは

CVP(Cost-Volume-Profit)分析は例年第2問で小問集合として出題されます。

費用の固変分解をベースとして、損益分岐点売上高や安全余裕率の計算、指示された要件(一定の営業利益を確保するなど)を満たすために必要な製品の製造個数などが問われます。

また、固定費の多寡によるレバレッジや製品価格や製造原価の変動が営業利益に与える影響なども試験で問われる可能性があります。

ふぞろい17メンバーはCVPとどう向き合ったのか?

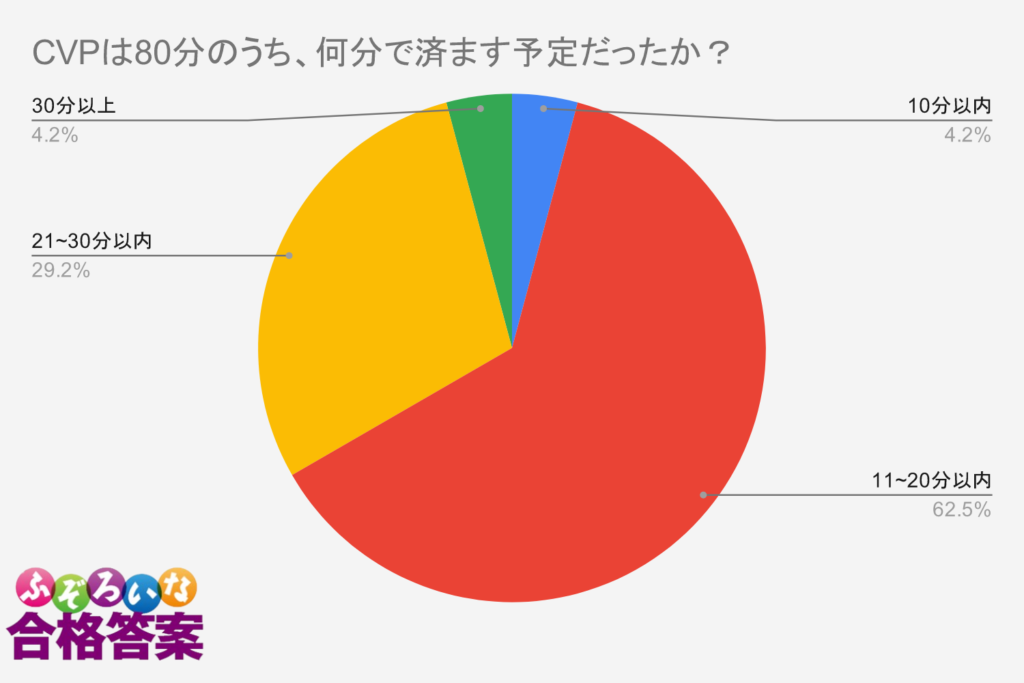

それでは、ふぞろい17のメンバーはそんなCVP問題とどのように向き合ったのか、アンケートを元に紐解いてみましょう。

11分から20分が大多数です。

基礎から応用まで出題されるので、ある程度の時間を確保するという姿勢がうかがえます

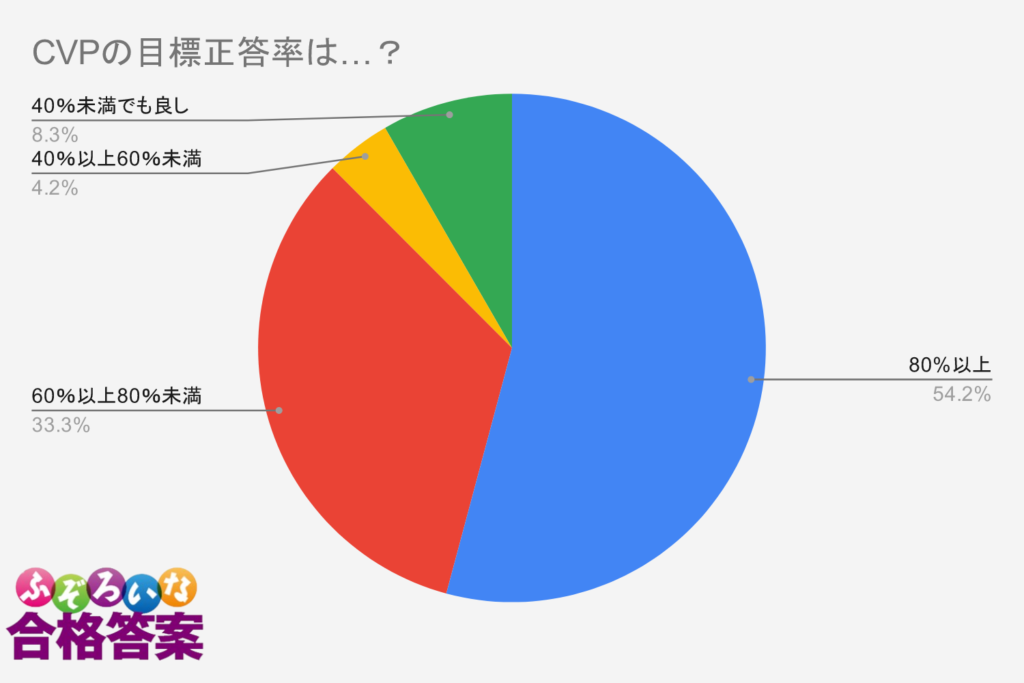

最低60%、80%以上を目指す方も多いです。

CVP分析は公式変形だけでも十分得点が見込めるので、経営分析と同様、点数を稼ぎにいく設問であることが分かります

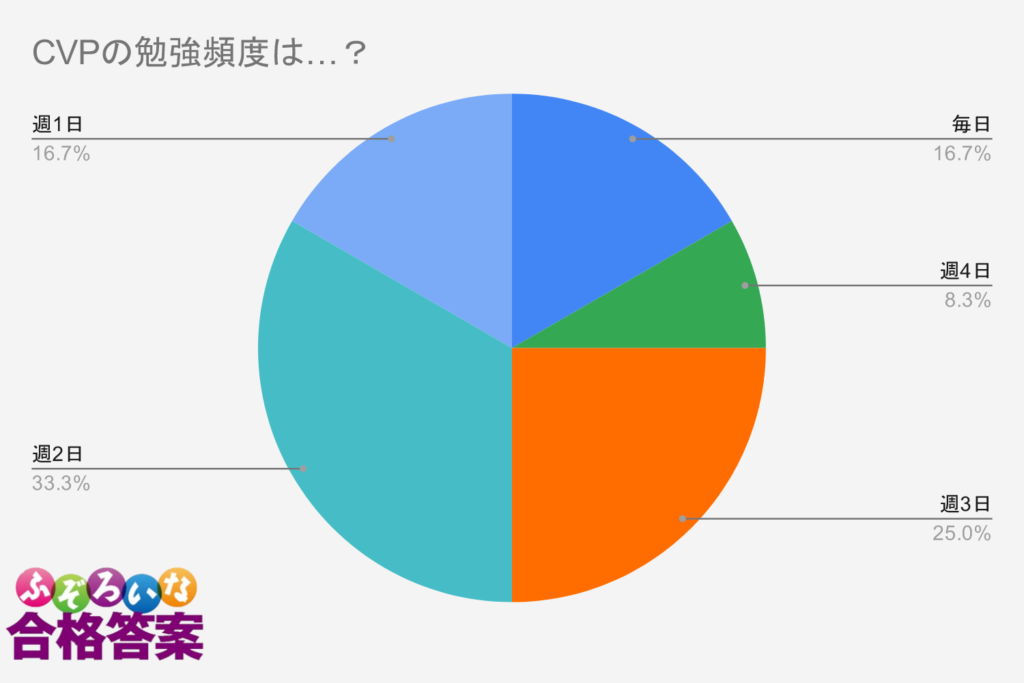

CVP分析は出題範囲が広いものの、基礎的な問題も多くあることから、時間をかけずに効率良く点数を取る姿勢がアンケートからも分かりました。しっかり練習を重ねていけば短時間で高得点が見込める設問だと思います。

【ふぞ17流】CVPの勉強方法について

では、次にふぞろい17のメンバーがどのようにCVP問題を勉強したのかについて見てみましょう。

CVPの勉強方法について

過去問、全知全ノウ、30日完成

30日完成で基礎を学び、全知全ノウで過去問演習

TACの事例Ⅳテキストと30日完成

過去問演習を除くと、全知全ノウ、30日完成を使っているメンバーが多い印象です。

定評のあるテキストを用いることで合格得点を取ることができることが分かります

ふぞ17メンバーがCVPで意識していたこと

全知全ノウの周回と計算ミスをしないように検算をすること

解法を理解することに時間をかけました

確実な得点源にできるように、計算ミスに注意した

CVP分析は細かい計算を積み重ねる構造になっているので、ケアレスミスに注意したというメンバーが一定数いました。

また公式については、試験の場で式変形等を行い対応できるように理解を深める方と決まった公式を丸暗記してしまう方で意見が分かれました。

アンケート結果を振り返ると、CVP分析は多くのメンバーが得点源にするべく、過去問以外の教材も使って練習を重ねていることが分かりました。

また問題への取り組み方として、計算ミスを極力減らすよう、検算を徹底したり公式をフル活用したりする方が多くいた印象でした。

【いっちー流】CVPの勉強方法とは?

最後に、ふぞろい17では事例Ⅳの分析を担当した(いっちー)が、実際にどのようにCVPを勉強したかをお伝えします!

勉強内容について

私は公認会計士試験でCVP分析を既に学習・演習していたので、忘れてしまっていた公式の確認や中小企業診断士試験での出題傾向を理解することに注力しました。

損益分岐点分析など、基礎的な部分を確認した後、過去問のある程度捻った問題も一応学習するようにしました。

意識していた点について

CVP分析の学習において意識した点は計算ミスをしないことに尽きます。

問題自体が複雑な例は少ないため、確実に得点するために、途中の計算を含めてとにかく間違えないように進めることを意識しました。

CVPの学習・解き方についてアドバイス

まずある程度量をこなすことで必須公式は自然と暗記できるようになると思います。

また余裕があれば、計算過程も確認できる程度にメモしておくことで、検算などもスムーズに行えるためお勧めです。

事例Ⅳがニガテな方へふぞろいメンバーからひとことアドバイス

難しい問題はコスパが悪いのでほとんど手を出さなくて大丈夫!出来そうな問題を丁寧に対応していこう!

ボックス図が上手に使えるようになると苦手意識が減るかも

他の事例と違って出題範囲が決まっているのでやればやるだけ実は自信がつく事例と思っています。Just Do It!

難問はみんなできない。勝利のカギは基本的な問題を確実に解けるようにするだけです!!

終わりに

次回は事例Ⅳの中でも苦手な人が多いNPVに関する問題について、ぐっさんから解説をいただきます。

本番試験でも高得点を獲得した彼は一体どのような勉強をしていたのか、次回の記事もご注目ください!