『ふぞろいな1次試験勉強方法!オスカル編』

こんにちは。1次試験の受験回数は令和元年より受け続けて計5回、オスカルです。簿記1級持っているので1次試験は余裕・・・そう思っていた時期が私にもありました。

目次

1次試験結果

【合計点】440点/700点(協会得点)

【経済学・経済政策】48点/100点

【財務・会計】80点/100点 (R4年も合格)

【企業経営理論】免除 (R3年合格)

【運営管理】免除(R4年合格)

【経営法務】免除(R4年合格)

【経営情報システム】72点/100点

【中小企業経営・政策】免除 (R4年合格)

※免除科目は60点換算

簿記学習経験者の戦い方

初めに言っておきます。暗記弱者である私は、この1次試験に非常に悩まされました。1科目ですらそこそこボリュームがあるのに、それが7科目。試験時間でいうと510分。恐ろしい試験です。なので1発合格など程遠く、2年計画でようやく合格できたレベルです。その後2次試験にめでたく2回落ちたので、更に2年かけてもう一度1次試験を合格するという戦い方でした。苦労した一方で簿記学習経験に助けられ、財務・会計においては安定して80点前後の点数を取ることができました。そのため、財務・会計で点数を稼ぎ、いかに他の科目をカバーするかという戦略を取ることにしました。

財務・会計は何が何でも80点を死守!20点分の貯金を他の科目へ!

戦略として、科目合格していても免除すると60点扱いになってしまうので、財務・会計は免除しないで毎年受験していました。結果として最後に合格した年は最初の科目である経済学で大コケ(予備校速報では44点)したものの、何とか財務・会計で補うことができたおかげで、2日目は安定した精神状態で挑むことができたように思います。

とはいえ、その財務・会計において簿記学習をしているからと言って全てが解けるというわけはありません。特にファイナンスの部分は簿記ではほとんど触れることがない為、油断しているとごっそり減点される落とし穴となっていました。ここに関しては特に念入りに過去問対策を行なっていました。

暗記弱者の戦い方

ではそれ以外の科目、特に暗記3兄弟(情報・法務・中小)はどのように戦ったのでしょうか。初期の段階では理解しようと頑張った時期もありましたが、自身の理解力の悪さに絶望したものです。理解できないので問題も解けなく、モチベーションも下がり気味でした。そこで考えました。2次試験まで見据えたときに1次の深い理解は必要ない。とりあえず手段を選ばず頭に詰め込んでしまおう、と。そこで下記のような手段で詰め込むことにしました。

とにかく頭に詰め込む!

語呂合わせ

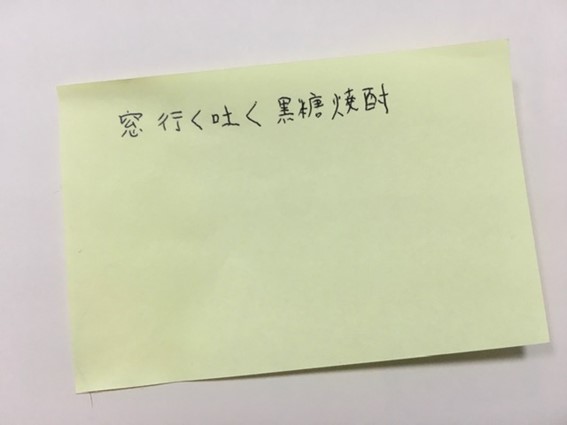

多くの方も活用している語呂合わせです。野網先生の「まとめシート」でもよく紹介されていますね。ただし語呂に関しては、人から教わるよりも絶対に自分で作った方がいいです。記憶への定着率が断然違います。どんなにみすぼらしくても恥ずかしくても良いので是非、自分自身で語呂を作ってみましょう。下記、参考書のスキマから出てきた自分がかつて作ったと思われる経営法務の語呂です。

これはマドリッド協定議定書の語呂メモですね。ポイントは語呂に一定のルールを持たせることです。まず語呂主体(今回でいうとマドリッド協定議定書の「窓」)は最初にもってきます。そうしないと何の語呂だったか忘れるリスクがありますので。そして、後はできる限りの情報を詰め込みます。例えば「行く吐く」は1989年成立という意味です。そして「黒糖」は国際登録の意味です。「焼酎」は商標の意味です。多少強引ですが自分が覚えられればなんでもよいのです。

結合

次に結合ですね。これは経営情報システムでよく使ったテクニックです。関連する二つのキーワードを結合して一つの単語として記憶するのです。例を見てみましょう。経営情報システムでのTCP/IPのところです。ゲートウェイはアプリケーション層、ルータはネットワーク層、ブリッジはデータリンク層、リピータは物理層、これらを覚える必要があります。そこで単語を結合します。

アゲートウェイ

ネルータ

デブリッジ

ブリピータ

単純ですが択一式の1次試験の場合、この関連性を頭に入れていると一気に選択肢が絞られることがあります。理解はあとからついてくるので、まずは問題を解けるようになり自信をつけていきましょう。

頭文字つなぎ

これは一連の流れを暗記するときに使えるテクニックです。中学校や高校の歴史の暗記などでもよく使われていますね。例えば経営情報システムの中の記憶装置の部分で、レジスタ→キャッシュメモリ→主記憶装置→ディスクキャッシュ→補助記憶装置、を覚えたいとします。その際は頭文字だけ取って「歴史で補助」と覚えてしまえばよいのです。ここを軸とすることで、関連情報の定着率も格段に上がってきます。

規則性

これは暗記すべき対象から規則性を見つけていく技です。例を見てみましょう。例えば中小企業経営・政策において、組合のそれぞれの発起人数を覚えたいとします。事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合・・・嫌になってきますね。でもここで字数に注目してみましょう。事業協同組合(6字)、企業組合(4字)、協業組合(4字)、商工組合(4字)商店街振興組合(7字)。そして発起人数事業協同組合(4人以上)、企業組合(4人以上)、協業組合(4人以上)、商工組合(4人以上)商店街振興組合(7人以上)。なんと事業協同組合以外字数と発起人数が一致しております。1次試験の暗記科目にはこのような規則性が実はいくつもちりばめられています。是非とも謎解き感覚で探してみて下さい。

終わりに

以上、簿記学習経験者、及び暗記弱者であるオスカルの戦い方でした。いかがでしたでしょうか?簿記の学習経験がある方、暗記が苦手な方は是非とも参考として頂ければと思います。

次回は同じく多年度(でも1次試験はストレート)のよしかずです!FPの資格も有する彼はどのようにして1次試験を突破したのか・・・乞うご期待!