『ふぞろいな1次試験勉強方法!もろ編』

皆さんこんにちは。「過去は振り返らない男」もろです。

以前、『ストレングス・ファインダー』(※)という自身の資質や行動特性を診断するテストを受けたことがあるのですが、34ある資質のうち、1位が「未来志向」、最下位の34位が「原点志向」という結果でした。未来のビジョンを描くことが好きで、物事の過去や背景には拘らない人間のようです。

こんな極端なヤツほかにいるのか!?って感じですが、既に自分が1次試験を受けていた頃の記憶が曖昧になってきているのも事実。皆さんのお役に立てるのか不安ですが、私が1次試験合格に向けてどのような取り組みをしていたか張り切って振り返ってみたいと思います!

※現在は『クリフトンストレングス・テスト』という名称に変わったようです。気になる方は、こちらからどうぞ!

目次

1次試験結果

まずは結果から。経営情報システムだけ60点を下回ったことに悔いが残る…

【合計点】491/700点(自己採点)

【経済学・経済政策】80/100点

【財務・会計】80/100点

【企業経営理論】63/100点

【運営管理】65/100点

【経営法務】80/100点

【経営情報システム】52/100点

【中小企業経営・政策】71/100点

スキマ時間活用のススメ

中小企業診断士試験は通算1,000時間程度の学習時間を要すると言われるため、受験は長期戦になることを覚悟しました。そんなヘビーな試験ですが、受験を決めた際に「日常生活に支障が出ない範囲で頑張る(頑張りすぎない)」ということをテーマに掲げました。そこで出会ったのが「スキマにスマホでスキルをゲット」の『スタディング』です。

私は2022年9月から約1年計画で1次試験の学習を開始しました。そして、1次試験はほとんどスタディングで学習を完結しました。具体的には以下のように活用し、1日平均2時間、合計700時間の学習を行いました。

≪平日≫

・通勤時間が片道1.5時間程度かかるため、そのスキマ時間を有効活用。

・移動の電車内では講義動画を何度も倍速リピート再生し、「耳で覚える」ことを重視。

・ある程度講義動画のインプットが完了したら、問題集でアウトプットを繰り返す。

・乗り換えでまとまった時間が取れないので、過去に間違えた問題の復習を中心とする。

・スタディングのほか、経済学・経済政策はYouTube動画も通勤中に視聴。

→ 『はじめよう経済学』というチャンネルを活用しました(気になる方はこちら)。

≪休日≫

・日中は基本的に家族との時間を優先するが、手持ち無沙汰なスキマ時間を有効活用。

・日中でも子供がゲームに集中しているスキマ時間などは、スマホで問題演習を繰り返す。

・平日と違い、家族が寝静まった夜はまとまった時間を確保できることが多いので、過去問を所定時間内で解答するトレーニングを実施。

振り返ってみると、「こんなにスキマ時間ってあるんだなぁ」と実感しました。忙しい中でどうやって学習時間を確保するかは共通の課題だと思います。ちょっとしたスキマ時間でもどうやったらうまく学習に繋げられるか、自分なりに工夫をすることが大切ですね。

効率はいいけど、スマホの見過ぎで目が疲れるのがスタディングの唯一の欠点!

モチベーション維持について

勉強方法を確立しても、それを継続できるかが非常に重要ですよね。前述の通り、私は2022年9月から約1年計画で1次試験の学習を開始しましたが、正直後半の半年間はモチベーションの維持に苦労をしました。

ひとまず7科目の学習を一巡するまでは、今まで知らない知識が増える喜びなどもあり、前向きに学習に取り組めていました。しかし、いざそれが終わると、この膨大な学習範囲の知識を「いかに忘却しないかという自分との闘い」が始まり、モチベーションが急低下していきました…

そんな中で自身のモチベーションを維持するために意識していたことが以下の2点です。

【1点目】学習時間の予実管理

みやけん、ぴろからは、Studyplus (スマホアプリ)の紹介がありましたが、スタディングも似たように学習時間の記録ができます。私の場合、学習開始日と試験日から計算すると、最低でも1日平均2時間程度の学習時間が必要だと判断し、目標とした学習時間をキープすることをモチベーションにして学習時間を管理し続けました。

今からでも、試験日までに1日○○時間勉強するという目標を設定することはできると思いますので、学習時間を記録してみることをおススメします。

≪もろの実際の学習時間の推移はこちら≫

【2点目】小さな目標をゲーム感覚でコツコツ達成

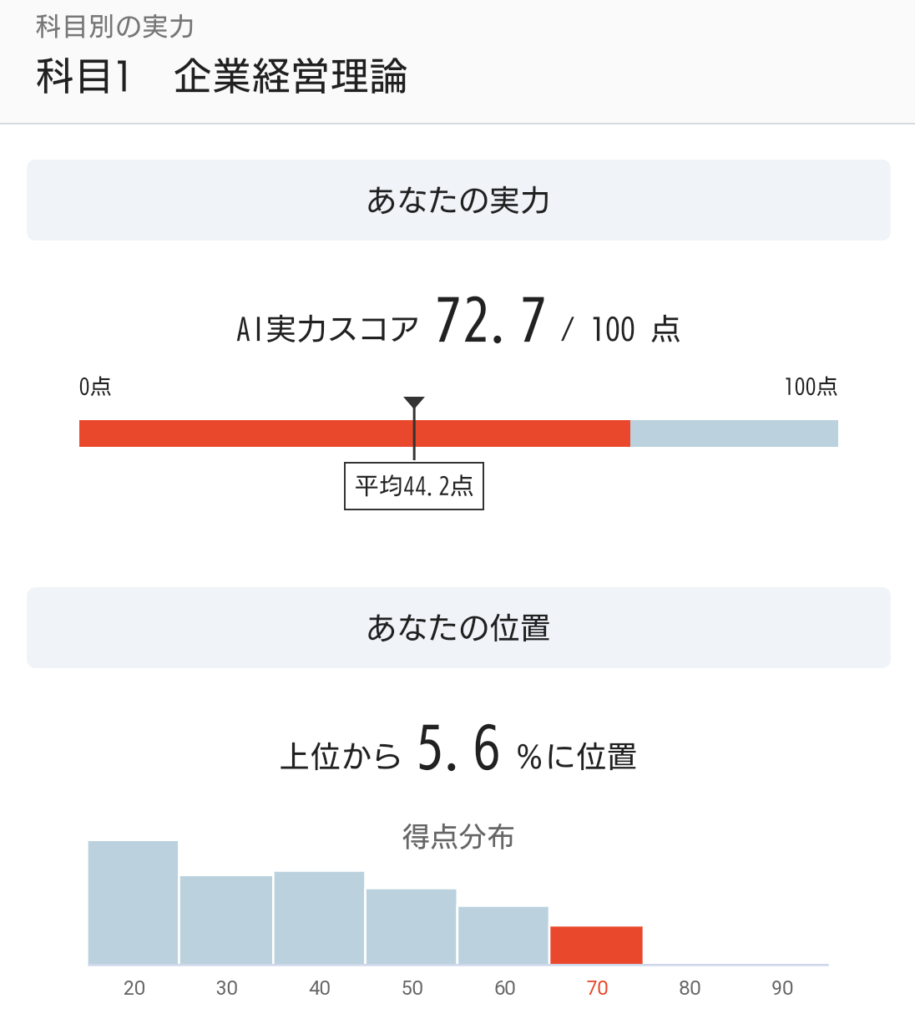

目標の学習時間を設定したら、後はどれだけ楽しんで勉強できるか!ということで、私はスタディングのAI実力スコアを上げることを楽しみに勉強を続けていました。AI実力スコアは、「今、試験を受けた場合に何点取れるのか?」をAIが予測してくれる機能です。

この機能を活用して、初めは「全科目60点」、次は「苦手科目は70点」、最後は「全科目上位10%以内」と、まるでゲームのランキングを上げていくかのようなモチベーションで楽しく学習を進めました(本当は全科目上位5%を目指したのですが、壁は厚かった…)。

上記は一例ですが、自身で小さな目標を設定し、それをコツコツクリアしてくことが忘却との闘いに打ち勝つ秘訣だと思いますので、参考にしてみてください。

頑張りすぎないことをテーマにしてたので、息が詰まったらリフレッシュくらいの気持ちでいたこともモチベーション管理の面では大きいかも。

≪もろの実際の学習時間の推移はこちら≫

≪科目ごとに上位何%程度の実力値なのかも確認できます≫

終わりに

私の1次試験の勉強方法については以上です。ほとんどスタディングの宣伝みたいでごめんなさい!決して回し者ではないです!どんな教材を使うかは人それぞれの相性もあるかと思いますが、モチベーション管理などの悩みは共通だと思いますので、少しでも参考になれば幸いです。

さて、次は5/27(月)の更新で、『つばさ』が1次試験の勉強方法を紹介してくれます。「モチベーションコントロール」や「勉強中のマインドの保ち方」の達人が、いかにこの試験を乗り越えてきたかを披露頂けると思います。お楽しみに!