私の二次解法プロセス紹介〜後編〜

ストイックなみなさんこんにちは💪😃

ストイックな貴方を強力サポート✨超速合格ナビゲーターゆうちゃんです❤

さあ、二次試験まであと1か月です。

一次試験後に私が設定した当初目標の半分はいっているでしょうか。

一次試験後、現時点までに

40事例

150時間

が目標です。達していない方、絶対的に足りません。

ストレート生の方、どうしても事例をたくさん経験することで見えるものがあります。それは50事例を超えた頃に見えるという方もいます。

もし、現時点で目標に到達していないならばそれさえ見えていない状況です。

これでは必然的に落ちてしまいます。来年頑張りましょう。

二年目含む多年度生の方、一次試験からの期間で上記の目標は達成したでしょうか。

ストレート生に対してアドバンテージがあるから受かる?努力でストレート生を上回らずにあなたが受かる必然性はありますか。

合格を神に祈るか、受かるべくして受かるか。

姿勢が結果にでるのではないでしょうか。

若干読者が減った感はありますが、本題に移ります。

(私はあなたの合格のためなら鬼になります)

今日は前回ブログに引き続き、私の二次解法プロセスをお伝えします。

私の解法プロセスのベースは以下の通りとお伝えしました。

・事例1〜3: ふぞろい10のいっしーさんの解法プロセス(解法は過去ブログ参照)

・事例4: 大手予備校の遠藤先生の解法プロセス

【事例1〜3】

〈経緯〉

どのようにいっしーさんの解法プロセスを取り入れるに至ったのか。

① SWOTなどをマーカーで S:赤、W:青…など色分け

→時間がかかる割に、各解答に紐付けが出来ず、カラフルな与件文が完成しただけ

② シャープペンでSWOTなどを実線、破線、波線などを与件にマーク

→与件文の文字の黒に対して目立たず、見落とし多発

③ 上記②を青フリクションに変更

→目立つがどの線がSWOTに対応しているかわかりづらく苦戦

④ 青ペンで各線を引いた文頭に(S)、(W)などと書き込む

→区別出来るが、どれを解答に使用したかわからず、解答に使わない与件のヒント、解決しない課題などの漏れが多発

⑤ 上記①〜④に共通して、設問文下の空欄に解答キーワードや解答の方向性を書き込むも、書き方とまとめ方は特に決めず

→解答用紙へのまとめ方・かかる時間にバラつき、時間切れ多発、得点もバラつき

以上①〜⑤の経緯を経て、以下の課題が明確になっていました。

(1)与件文において、SWOTや課題などの解答に反映する要素を視覚的にも明確に整理し、かつ、それが解答に反映されたことをチェックできること

(2)設問文において、解答キーワードや方向性を定型的にまとめ、迷いなく解答用紙に記入(反映)できること

そこで、以下の特徴があるいっしーさんの解法プロセスを取り入れることで、課題を解決しました。

(1)’ 与件文に下線を引き、左余白にSWOT、K(課題)(☆はその他気になる特徴で、私のオリジナル)などの記号と連番を記入、解答要素に使った部分は記号の左にチェック

→どの要素を解答に使用したか(していないか)が確認できる。連番によってほかのSWOT, Kとの区別をつけつつ、設問との関連づけを可能にする

(2)’ 設問に4本線を引き、左からレイヤー欄・解答フレーム欄・与件リンク欄・解答骨子欄・結論&効果欄として、与件文の解答キーワードを当てはめたり解答の方向性を欄に記入していく。

→この定型に沿って解答を構成していくことで漏れなく、スムーズに解答用紙に記入できる

試行錯誤と情報収集をすることで、幸運にもその時抱えていた課題を克服できる解法プロセスにめぐり合えた訳です。

この解法プロセスに基づいて、

事例を解く

↓

ふぞろいで採点する

↓

漏れた解答キーワードとその理由を分析する

↓

合格+A答案を見習う(写経する)

を繰り返し、解法プロセスの完成度と合格思考の分析を繰り返すことで合格レベルに至ったのが、私の事例1〜3の勉強法です。

解法に質問がある方はコメント欄に記載ください。

【事例4】

予備校の先生の紹介で遠藤先生の「ワンツースリー」による解法を取り入れました。

勉強法をご存知になりたい方は、遠藤先生が渋谷で開講予定の「二次事例4対策」オプション講座を受講ください。

こればっかりはライブでじっくりやらなければ身につきません。

ちなみに通信と通学がありますが、遠藤先生は通学のみなので、渋谷に通学する必要があります。

(地方の方、有益なアドバイスとならずすみません)

私は遠藤先生自身に「100万払っても受講しろ❗」とアドバイスいただきましたが、それで実際にそれで解法を学んで受かっているので、同意せざるを得ません笑

受講されても私には一銭も入りませんのでご安心を。。

ちなみに、遠藤先生の解法を学ぶメリットは2つあります。

①1つの実績ある解法プロセスを身に付けることができる

→(この解法も合う、合わないの個人差があるのも否定しませんが、)カリスマ講師たる遠藤先生が編み出した解法プロセスを学ぶことで、事例4での1つのベースを身につけることができます。

② 上記①で身に付けた解法プロセスに対して、様々な問題を応用パターン(基本解法プロセスとの差分)で理解・議論できる。

→あらゆる問題をその都度、別の解法で解いていた時、少し変えた新しい問題への対応力を身につけるのは困難です。しかし、「ワンツースリー」で解くなり、基本の解法プロセスをベースに各問題をその応用と捉えて差分を見るだけであれば、その対応力を身につけることは比較的容易です。

以上の遠藤先生の解法プロセスをベースに、

事例を解く

↓

基本解法プロセスとの差分を理解する、自分が間違えるパターンを経験する

↓

記録(ノート)に残す

↓

次に間違えないように対策を考える

↓

実践する

を何度も繰り返すことで、右肩あがりに得点を伸ばしたのが私の事例4の勉強法です。

自分が間違えたパターンを記録して、次に間違えない対策を考えるのは必須の対応で、これを繰り返してもう自分が間違えようがないところまで徹底的に潰すのがポイントです。

電卓の押し間違いさえ対策を考えましょう。

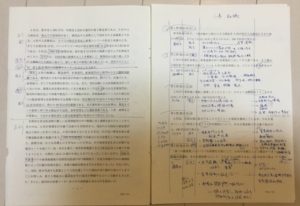

上の写真は私が残した事例4ノートの一部です。

次回は二次試験のラストスパートにストイックを極める方法をお伝えします。

明日は若さと行動力で勝負!独学ストレート合格ナビゲーターまーくんの登場です。